|

|

|

| 中國海洋大學在可充電海水電池領域取得新進展 |

| http://www.f7wzy.cn 2025年9月22日 來源:華禹教育網 |

|

近日,中國海洋大學材料科學與工程學院吳敬一教授課題組在可充電海水電池研究領域取得新進展,相關成果分別發表于國際知名學術期刊Angewandte Chemie International Edition(《德國應用化學》)和Advanced Functional Materials(《先進功能材料》)。

海水鋅離子電池可為海洋監測、深海裝備及沿海可再生能源儲存提供直接、安全的能源供給,在海洋應用中具有獨特優勢。然而海水電池中富氯/水的負極-電解液界面,給鋅金屬負極帶來嚴重的腐蝕挑戰。針對此挑戰,研究團隊設計了一種含有主客體復合物添加劑的海水電解液。該電解液以2-巰基苯并噻唑(MBT)作為客體分子,借助環糊精(CD)主體實現緩釋控制,有效調控其在電解液中的含量。氯離子通過橋接效應在電極界面構筑出致密的MBT屏障,形成貧氯/貧水的局部微環境,顯著抑制了鋅負極的腐蝕行為,延長其循環壽命。實驗表明,鋅負極在實際放電深度42.7%的條件下實現了400小時以上的穩定循環;N/P比為1.92的全電池經歷600次循環后仍保持99%的容量,安時級軟包電池初始放電容量達1.21Ah,并可穩定循環50圈。該研究為發展低成本、實用型海水鋅離子電池提供了新思路。相關論文以“Chloride-Bridged Compact Interfacial Shielding for Practical Seawater Zinc Batteries”(氯橋接致密界面屏蔽實現實用型海水鋅電池)為題發表于《德國應用化學》,并被評選為“Very Important Paper”,該論文的第一作者是材料科學與工程學院2022級博士生范文杰。

圖1. CD/MBT添加劑抑制腐蝕機理示意圖和分子動力學模擬圖

課題組還開發出一種厚度僅18μm的疏水梯度纖維素隔膜。該隔膜借助疏水梯度結構與表面負電荷的協同作用,有效阻隔氯離子滲透并降低界面水活性,不僅為水合鋅離子構建了逐步脫溶路徑,促進高聚集態電解質的形成以抑制副反應,還通過靜電屏蔽效應排斥氯離子、均化鋅沉積,進一步提升了電池的循環穩定性。采用該隔膜的鋅負極在天然海水電解液中實現了2900小時的長循環壽命,在50%放電深度下穩定運行1300小時,所組裝的全電池體積能量密度達233.1 Wh L⁻¹(N/P=2.3)。該隔膜技術為海上儲能系統提供了關鍵材料支撐。相關成果以“Hydrophobicity Gradient in Ultrathin Cellulose Separators for Durable Seawater-Based Zinc Batteries”(超薄疏水梯度纖維素隔膜實現長效海水鋅電池)為題發表于《先進功能材料》,該論文的第一作者是材料科學與工程學院2023級博士生董艷瑩。

圖2. 疏水梯度隔膜作用機制示意圖

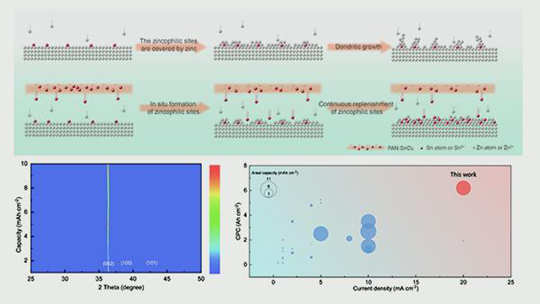

此外,課題組提出了一種動態界面合金化策略,通過可控離子釋放實現自適應界面調控。該策略采用氯化亞錫和聚丙烯腈靜電紡絲復合界面膜,逐步釋放亞錫離子并在負極表面原位還原形成金屬錫。后續的鋅沉積促使持續形成鋅-錫合金,不斷補充親鋅位點,誘導Zn(002)面外延生長。該合金化界面還可加速亞錫離子在局部缺陷區域的還原,引導鋅優先沉積,修復結構完整性,從而顯著提升負極的可逆性與穩定性。基于該策略的電池可實現3.5 mAh cm-2的面容量,穩定循環超過1000次。相關研究以“Dynamic Interfacial Alloying for Highly Reversible Zinc Anodes”(動態界面合金化構筑高可逆鋅負極)為題發表于《先進功能材料》,該論文的第一作者是材料科學與工程學院2023級博士生王興杰。

圖3. 動態合金化過程示意圖和電化學性能比較圖

課題組合影(前排中為吳敬一教授)

中國海洋大學為以上論文的第一通訊單位,中國海洋大學材料科學與工程學院吳敬一教授為通訊作者。研究工作得到了泰山學者青年專家、中國海洋大學青年英才啟動經費等項目資助。

文:范文杰

|

關于中國海洋大學更多的相關文章請點擊查看 關于中國海洋大學更多的相關文章請點擊查看  |

|

| 特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(www.f7wzy.cn)所提供的信息為非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。 |

|

|

|

| |